第723号 2020 (R02) .08-09発行

PDF版はこちら

農業と科学 2020/08-09

本号の内容

§密苗Ⓡにおける播種時緩効性肥料

「マイクロロングトータル280−100」の施用効果

渡島農業改良普及センター

主査 辻 敏昭

§グローバルGAPにおける土壌肥料管理の留意点

宮城大学 食産業学群

齊藤 秀幸

密苗Ⓡにおける播種時緩効性肥料

「マイクロロングトータル280−100」の施用効果

渡島農業改良普及センター

主査 辻 敏昭

■はじめに

北海道南西部に位置する渡島管内では,稲作の省力化技術として直播栽培を進めてきた。移植栽培においても,苗箱数を減らすことで育苗や移植時の省力化を図る「高密度播種移植栽培」の導入を進めている。普及センターでは,渡島地域に適した「高密度播種移植栽培」の確立を目指し,農機メーカー等の協力を得ながら密苗Ⓡ試験に取り組んできた。

試験を実施した密苗Ⓡは,育苗箱当たりの播種量を乾籾で300gとし,播種後18日程度の育苗期間で,2.1葉前後の苗を専用移植機で移植する。密苗Ⓡは,当地域で一般的な中苗箱マット苗の移植栽培に比べると,収穫時期には遜色ない生育量となるが,若くて小さい苗を移植するため初期の生育が見劣り,生育期節がやや遅れる傾向が見られた。

一方,当地域では中苗箱マット苗において育苗時の追肥省略や移植後の生育促進を図る目的で播種時に緩効性肥料である「エコロング」が施用されている事例がある。密苗Ⓡでも同様に緩効性肥料を用いて生育促進が期待できるのではないかと考えたが,密苗Ⓡでは移植時の掻き取り面積が中苗箱マット苗よりも小さくなるため,肥料の粒径が大きい「エコロング」では掻き取り面積内に肥料が含まれず,株毎に生育ムラが起こることが懸念された。そこで,粒径が小さく移植後にも肥料が溶出される「マイクロロングトータル280−100」(溶出はリニア型,土壌温度25℃−100日間の窒素溶出率80%,以下はマイクロロングトータルと略)を用い,現地で2カ年(平成30年,令和元年)の検討を行った。本稿ではその結果について報告する。

■試験結果の概要

1.平成30年の結果

(1)試験の概要

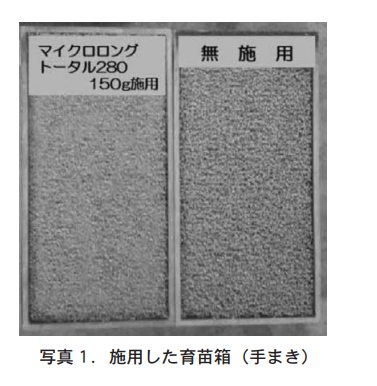

試験は4ほ場で実施し,品種は「ふっくりんこ」2ヵ所,「ななつぼし」 1ヵ所,「きたくりん」 1ヵ所で実施した。緩効性肥料の施用方法は,播種後に手播きで散布し,箱当たりの「マイクロロングトータル」の施用量を150g,100g,慣行(無施用)の3区を設置し比較した。本田施肥量等は農家慣行とした。

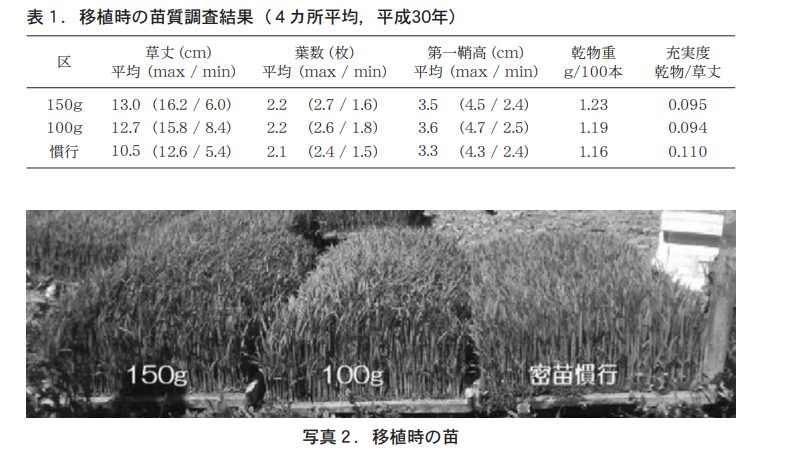

(2)苗質

移植時の苗質は,いずれの農家でも150g区・100g区で草丈および第一鞘高が長くなり,葉数は若干多い傾向が見られた(表1,写真2) 。また,肥料やけ等の症状は無かった。

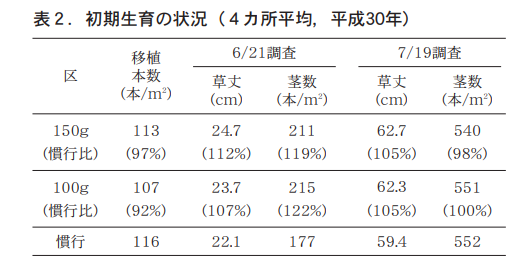

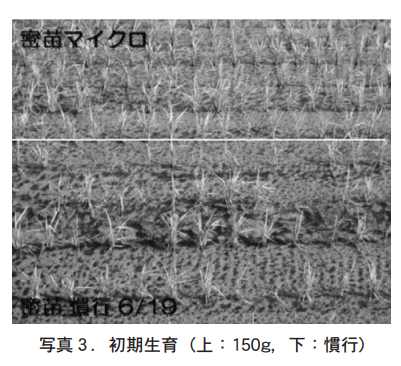

(3)初期生育

移植後,約1ヶ月後の6/21調査では,150g区・100g区の茎数は概ね慣行区を上回り,外観上の生育も良好であった(表2,写真3) 。7/25調査では,慣行区の茎数が多くなるほ場もみられ,平均では,ほぼ同等の茎数となった(表2) 。

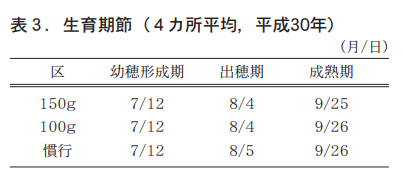

(4)生育期節

生育期節は,慣行区とほぼ同等となったが,出穂期・成熟期は150g区・100g区で1〜2日程度早くなるほ場もみられた(表3) 。

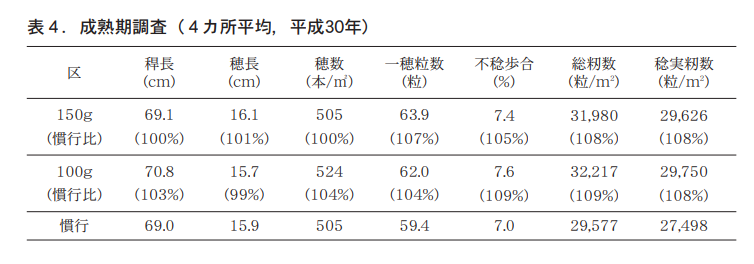

(5)成熟期の調査

稈長・穂長は,150g区・100g区の概ね慣行区と同等であった。穂数及び一穂籾数は,150g区・100g区で同等〜やや優る傾向となり,総籾数は慣行区を上回った(表4) 。

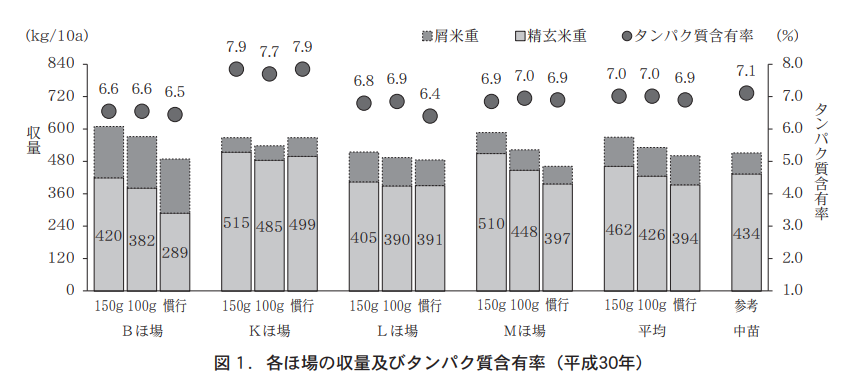

(6)収量及び品質

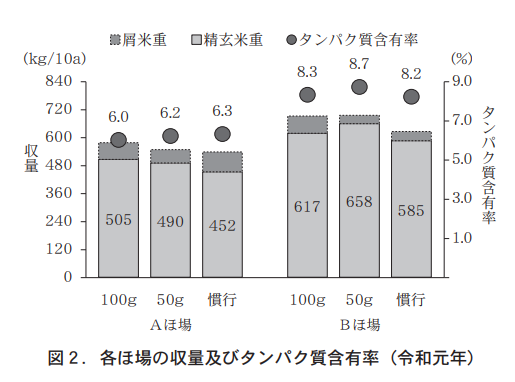

収量は,150g区・100g区で慣行区に比べ同等〜やや優る傾向であった。また,150g区・100g区は,中苗箱マットの収量と比較した場合でも遜色ない結果となり良好であった(図1) 。

タンパク質含有率は概ね同等の結果であった(図1) 。外観品質については,処理区間での差はなかった。

以上の結果から,播種時のマイクロロングトータル施用は,慣行の密苗Ⓡに比べ初期生育および収量の向上につながり,施用量は箱当たり100gでも十分効果があると思われた。

2.令和元年の結果

(1)試験の概要

前年の試験結果を踏まえ,「マイクロロングトータル」の施用量を100g,50g,慣行(無施用)の3区を設置し比較した。施用方法は,中苗箱マット等で使用されている施用機等を使用した(写真4) 。試験は「ふっくりんこ」を用いて2ほ場で行い,播種日5/6,移植日5/25,育苗期間19日間,本田施肥等は農家慣行で実施した。

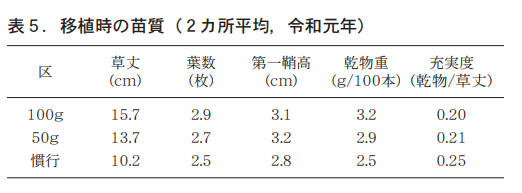

(2)苗質

育苗期間中の高温もあり,マイクロロングトータルを施用した100g区・50g区は慣行区よりも生育が早く,育苗14日目程度で移植できる苗質に達した。移植時の苗質は,100g区・50g区で草丈及び第一鞘高が長くなり徒長傾向となった。出葉もやや早くなる傾向が見られた (表5) 。

(3)初期生育

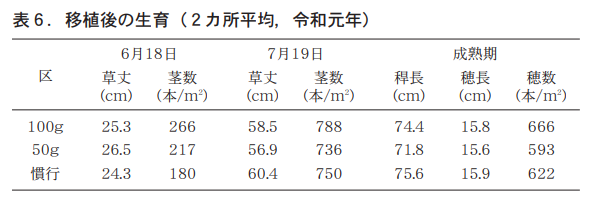

移植後も高温で推移し,初期生育は良好であった。6/18調査では,100g区・50g区の茎数は慣行区を上回り,分げつの発生も良好であった(表6,写真5) 。

7/19調査では,慣行区の茎数も増加しほぼ同等の生育となった。成熟期の穂数は,100g区,慣行区,50g区の順に多くなった(表6) 。

(4)生育期節

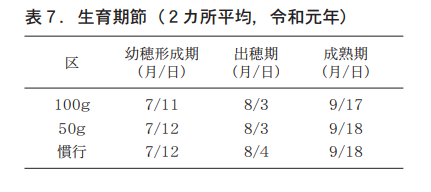

生育期節は,ほぼ同等であったが,100g区でやや早まる傾向であった(表7) 。

(5)収量構成要素

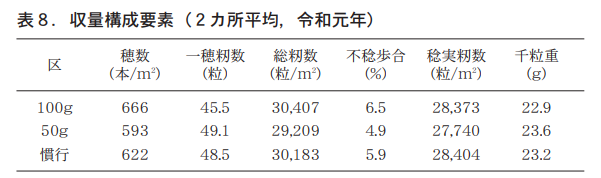

成熟期の調査では,穂数は100g区で多かったが,一穂籾数がやや少なくなった。総籾数は,3区とも大きな差はなかった(表8) 。

(6)収量及び品質

100g区・50g区の収量は,慣行区に比べやや優る傾向となり,タンパク質含有率は概ね同等の結果であった(図2)。

■まとめ

水稲品種「ふっくりんこ」等を用いた2カ年の結果から,播種時のマイクロロングトータル施用により,初期生育が向上した。初期生育の向上が穂数や総籾数などの収量構成要素の確保につながり,収量の向上も期待できる。

使用時の注意点として,苗が徒長しやすいため,育苗期間中の温度管理等に十分注意する必要がある。

今回使用した「マイクロロングトータル280−100」の場合,100g/箱程度で十分な効果が期待できると思われた。マイクロロングトータルを上手に使用し,省力化技術である高密度播種移植栽培でも安定した収量・品質確保につながるように,今後も検討していきたい。

※「密苗」はヤンマー (株)の登録商標

グローバルGAPにおける土壌肥料管理の留意点

宮城大学 食産業学群

齊藤 秀幸

1.はじめに

2020東京オリンピック・パラリンピック開催が契機となり,農業生産の現場においてグローバルGAPへの関心が高まっている。しかしながら「難しそう」とか「面倒くさそう」というイメージが先行し,具体的な内容に関してはあまり理解が進んでいないように感じられる。また,グローバルGAPというと残留農薬検査のイメージが強いと思われるが,実際には土壌肥料管理のウエイトが大きい認証規格である。そこで,本報告では,そのような観点から筆者の認証経験(2018年12月および2019年12月認証取得)を踏まえて述べていきたいと思う。

2.GAPとは

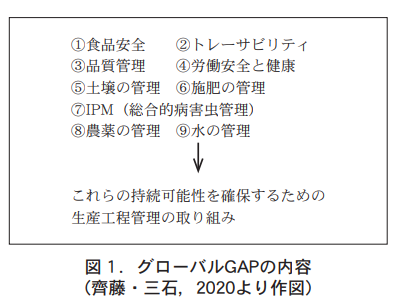

まずGAPについて簡単に触れてみたい。GAPはGood Agricultural Practiceの略語で,農業において,①食品安全,②トレーサビリティ,③品質管理,④労働安全と健康,⑤土壌の管理,⑥施肥の管理,⑦総合的病害虫防除(IPM) ,⑧農薬の管理,⑨水の管理の持続可能性を確保するための生産工程管理の取り組みである(齊藤ら,2020;図1) 。GAPは県レベルのものから国際的なものまで各段階が存在する。その中でもグローバルGAP(正式名称GLOBALG.A.P.)はドイツ・ケルンに本部のある民間団体であるFoodPLUSGmbHによる認証規格である(齊藤ら,2020) 。

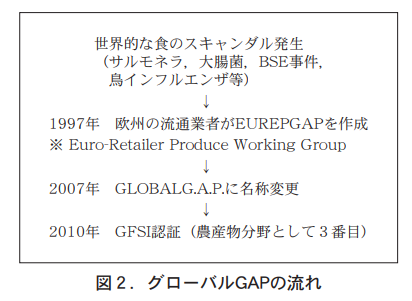

グローバルGAPの歴史は1997年に始まる(図2) 。1997年,欧州のいくつかの大手流通業者がEUREPGAP(EUREP = Euro-Retailer WorkingGroup;欧州小売業者ワーキンググループ)を作成した。当時,サルモネラ,病原性大腸菌,BSE,鳥インフルエンザ等が世界的に社会問題となっていた。大手流通業者としては生産者等にその防止措置を求める意図があったようである。2007年にはEUREPGAPがGLOBALG.A.Pに名称変更され,2010年にはGFSI認証を受けて今日に至っている(図2) 。

ちなみにGFSI(Global Food Safety Initiative)は世界食品安全イニシアチブと直訳することができる。GFSIは世界的な食品関連企業が集まり,食品の安全性向上と消費者の信頼強化をはかる目的で,協働して食品安全管理規格の承認を行う民間団体である。日本企業ではイオンがメンバーの1社である。いわばGFSIのお墨付きを得ることで国際的な食品安全管理規格を名乗れることになる。 現在,グローバルGAPは世界120か国以上に普及し,事実上の国際標準の一つとなっている(齊藤ら,2020) 。

日本におけるGAP認証は,JGAP,ASIAGAP,グローバルGAPの3種が知られている。これらは運営主体が異なり,JGAPおよびASIAGAPは(一財)日本GAP協会が行い,グローバルGAPは前述のようFoodPLUS GmbH(ドイツ)が指定した審査機関が審査を実施している。JGAPは従来BasicとAdvanceの2本立てであったが,後者は平成30年10月31日にGFSIの認証を取得し(齊藤ら,2019) ,ASIAGAPとしてグローバルGAPとの同等性が認められている。国内における認証取得経営体数は,平成31年3月末現在,JGAPが2,851,ASIAGAPが1,869,グローバルGAPが702である(農林水産省HP,2020)。

3.宮城大学における取り組み

宮城大学食産業学群附属坪沼農場では,教育研究におけるひとつの柱として2017年よりグローバルGAP取得を目指し,取り組みを開始した。しかし,取り組みは遅々として進まなかった。その主な原因は2つ考えられる。

1)新たな業務に対する現場の戸惑いが大きく,なかなかグローバルGAPに対する具体性をイメージできなかった点。

2)グローバルGAPの認証取得を検討する生産者の急激な増加により,コンサルタント会社も多忙になり,大学側の予定との日程調整に苦労した点。

そのため,現場の整理整頓を含めた本格的な取り組みを開始したのは2017年後半からであった。

なお,対象品目としてネギを選んだ理由は以下のとおりである。

1)丈夫で育てやすい点。

2)収穫期間が長く。審査対応期間が長く取れる点。

3)葉ネギから根深ネギまで幅広い段階が選べる点。

4)灌水や施肥の回数を抑えることが可能であり,記録の煩雑さを避け得る点。

5)病害虫に強く,農薬散布の回数を減らせる点。

6)近隣にネギでグローバルGAP認証取得した生産者法人があり,ノウハウを参考にできる点。

第1回目の審査は2018年11月8日〜9日に行われ,是正項目なしで認証され(2018年12月1日〜2019年11月30日まで有効) ,第2回目の審査は2019年11月8日に行われ,是正項目なしで認証された(2019年12月1日〜2020年11月30日まで有効) 。グローバルGAPの審査は毎年行われる。

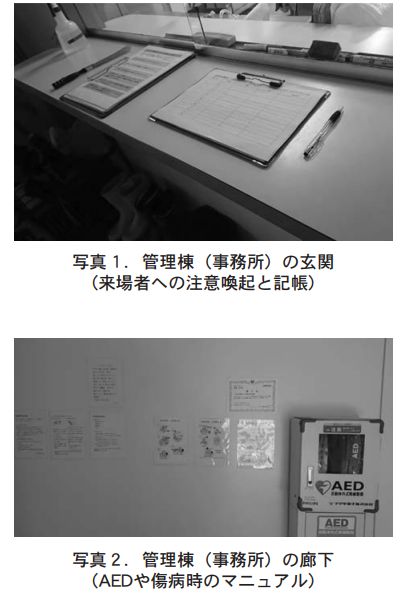

宮城大学附属坪沼農場における現場の主な様子を写真1〜写真5に示す。まず,管理棟(事務所)の入り口には場内における衛生手順が示されており,記録用紙への記名,用件,訪問時間の記入をお願いしている(写真1) 。衛生手順には場内での手洗い励行,感染症罹患者の入場禁止等を記載している。管理棟の廊下にはAEDのマニュアル,応急処置に関するマニュアル,アレルゲン品目に関する掲示を行っている(写真2) 。ちなみに筆者はグローバルGAPの求めに応じてAED使用に関する研修を受講している。

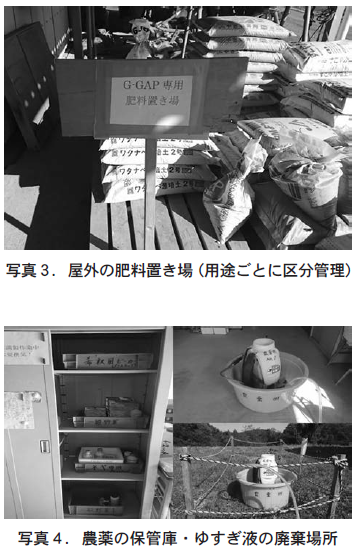

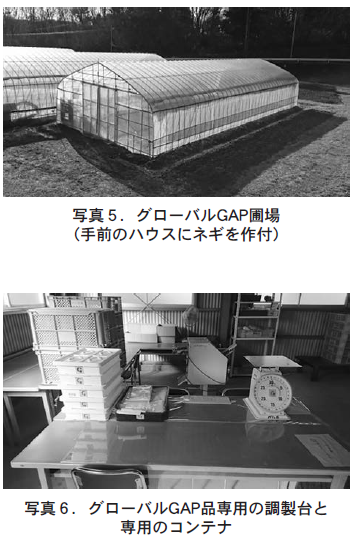

屋外では,肥料・培養土置き場について,グローバルGAP圃場に関するものとそれ以外とを区別しており,数量の変化を記録している(写真3) 。農薬の保管・調合は場所を決めて行っており,農薬保管庫の中は液剤,粒剤ごとに区分しており,流失や飛散防止のため,トレイに入れている(写真4) 。農薬のゆすぎ液の廃棄場所についても一ヶ所に決めている(写真4) 。グローバルGAP圃場はドリフト防止のため,ビニールハウスとした(写真5) 。灌水量や灌水時間の記録を行っている。収穫物の出荷調製はグローバルGAP品目(ネギ)とそれ以外について場所をわけて行っている(写真6) 。

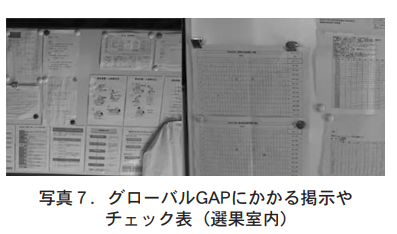

ちなみに集荷調製を行う際には長靴を履き替え,手袋も別のものに替えて行っており,収穫や出荷に用いるコンテナもグローバルGAP品目(ネギ)とそれ以外について区分している。アレルゲンによるコンタミを防ぐため,必要に応じて,粘着式クリーナーを用いて衣服の清浄化に努めている。選果室(出荷調整所)には衛生手順,廃棄物の処分マニュアル,清掃に関するチェック表等を掲示している(写真7) 。このように生産物は常に食品であることを認識し,可能な限り,衛生管理に努めている。また,各種の栽培記録や生産物のロス率の記載も行っている。

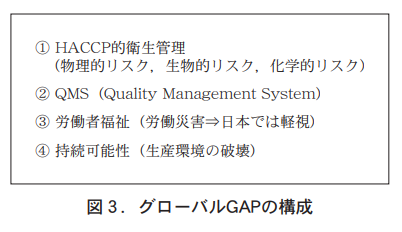

4.グローバルGAPの構成

グローバルGAPは,①衛生管理,②QMS(Quality Management System;管理体制の質) ,③労働者福祉,④持続可能性から構成されている(図3) 。①衛生管理はHACCP的なものと考えられ,物理的リスク,生物的リスク,化学的リスクに分けられる(図3) 。各リスクは完全にゼロにはできないものの,可能な限り最小化する努力が求められる。

5.土壌肥料的な観点からみたグローバルGAP

農作物の管理では土壌肥料管理のウエイトがきわめて高い。筆者なりの視点でみていくと以下のように分類される。

①農地の履歴; たとえば,工場や鉱山の近傍であった場合,化学的な汚染の危険性が高い。また,未熟堆肥が施用された場合,病原性大腸菌の繁殖の危険性があり,生物的なリスクがあるといえる。グローバルGAPでは動物性有機質資材の安全性について厳しいチェックを求めているように感じられる。さらに,地震で被害があった場合や埋め立て地であった場合等,土砂崩れの可能性があり,物理的なリスクを考慮する必要がある。

②土質のチェック; マクロ的には圃場がある地域の土壌分類を確認し(高田,2020) ,地質的な基本を把握する必要がある。ミクロ的には的確な土壌分析を行い,データを確認する必要がある。それらの結果を勘案し,弱点に応じた改善計画を明示することが必要である。たとえば,排水不良の場合,サブソイラーの実施や緑肥作物の導入等が考えられる。

③土壌消毒の記録; 5W1Hの記録は必須である。空容器の処分方法やゆすぎ液の捨て場所等を明示する必要もある。河川への汚染が起こらないように留意しているかどうかも重要なポイントである。

④肥料のチェック; 可能であればSDS(セーフティデータシート)を入手する(必須ではない) 。これによって,安全性を明確化する。有機質肥料については適切な滅菌処理が行われていることを確認する必要がある。一方,散布者の健康に配慮した教育訓練(散布の際のマスクや手袋等)が行われているかどうかも重要である。在庫管理がきちんと行われているかどうかも重要なポイントである。

⑤連作障害回避; グローバルGAPにおいては持続可能な農業経営が行われているかということも問われる。連作障害の回避は重要であり,その点に対するプランも明確化しておく必要がある。土壌感染性病害の防止はIPM(Integrated Pest Management;総合的病害虫管理)の観点ともオーバーラップする。

6.宮城大学におけるチェックリスト

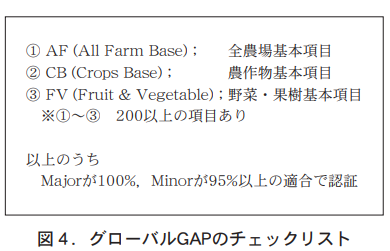

グローバルGAPのチェック分野は全農場基本項目(AF:All Farm Base) ,農作物基本項目(CB:Crops Base) ,野菜・果樹基本項目(FV:Fruit and Vegetables)の3つである(図4) 。基準リストに公表されている200以上の各項目のうち高優先度項目が100%,低優先度項目が95%以上守られていることが義務として求められる。この他にできれば自主的に自己点検すべき項目があるが,認証取得だけであればとりあえずは求められない。しかし,こうした自主的でよい項目も今後は義務的な項目への昇格可能性がある。

ちなみに坪沼農場では1割程度の適用除外項目があったが,これは遺伝子組換え作物を生産していないため,また,土壌消毒を行っていないため,それらへの対応が不要であったこと等による。

7.審査を受けた印象(おわりに)

グローバルGAPは明確な数値基準を示し,それがクリアされているかどうかをみるような性格のものではないため,「本当にこれでよいのだろうか?」という不安は大なり小なりつきまとうのが正直なところである。実際の審査については審査員の個性が反映する感じであり,必ずしも一律ではない。審査員のバックグラウンドは様々であり,たとえば土壌肥料の専門知識のある方が審査員である場合,かなり細かい調査になる可能性がある。

一方,欧米では日本以上に病原性大腸菌に対する警戒感が強いように思われる。それがグローバルGAPの審査にも現れているように感じられる。牛ふん堆肥は病原性大腸菌のリスクが高いとみられ,完熟したものを用いているかどうかチェックが厳しい印象である。ちなみに当方(坪沼農場)では発酵過程において60℃を超える温度で30分を超える状態が継続したことを確認している。欧米では日本に比べて有機農業に対する基準が明確である(西尾,2019) 。日本の場合,安全性に関して国内法(規則)に則って留意しているとは言いにくく,その点,各生産者の見識が問われるところである。いかなる科学的な根拠に基づいて留意しているかを明確化する必要がある。

グローバルGAPの審査は毎年行われ,有効期間は1年である。年々ハードルがあがっていく印象である。要するに「カイゼン」がみられるかどうかが毎年審査される。先に述べたようにチェックリストの項目は頻回に更新されており,最新の情報収集に努めなければならない。

幸い今のところ是正なしで認証取得できているが,決して課題がないわけではない(是正を求められた場合,原則的に28日以内に是正報告が必要) 。常に緊張感が伴っているし,気合いが必要になる。確かにグローバルGAPで要求されている内容は決して高度なことではなく(発展途上国での認証が多いようである) ,真面目に取り組んでいる生産者にとっては決してハードルの高い内容ではない。審査費用は決して安いものではないが,在庫管理をしっかりと行うことにより,無駄な買い物がなくなった。この点をメリットにあげる生産者は多い。

GAPについては,日本では2020東京オリンピック・パラリンピックが注目の契機になったが,食の安全に対する要求はますます高まっている。日本でも関心を寄せる流通業者は増えている。案外,外国資本の法人は多く,また,日本の法人においても外国人株主の意向により,グローバルGAP認証品目であることが取引の条件となる可能性がある。GAPについては東京オリンピック後も重要性が高まっていくと思われる。やはりその流れに合わせた対応が急務と考える。

8.謝辞

本稿をまとめるにあたり,株式会社ファーム・アライアンス・マネジメント 数納 朗(すのう あきら)氏には適切なご助言をいただきました。厚く御礼申し上げます。

9.文献

1)齊藤秀幸・三石誠司.2020.

つくる責任を担保する(G-GAPとSDGs) .

フードシステム研究.26(4);247〜252.

2)農林水産省「都道府県における取組状況」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/kengap.html(2020年3月1日閲覧)

3)高田裕介.2020.

日本土壌インベントリー(e−土壌図Ⅱ)が目指す土壌情報の発信.

農業と科学.718;1−5.